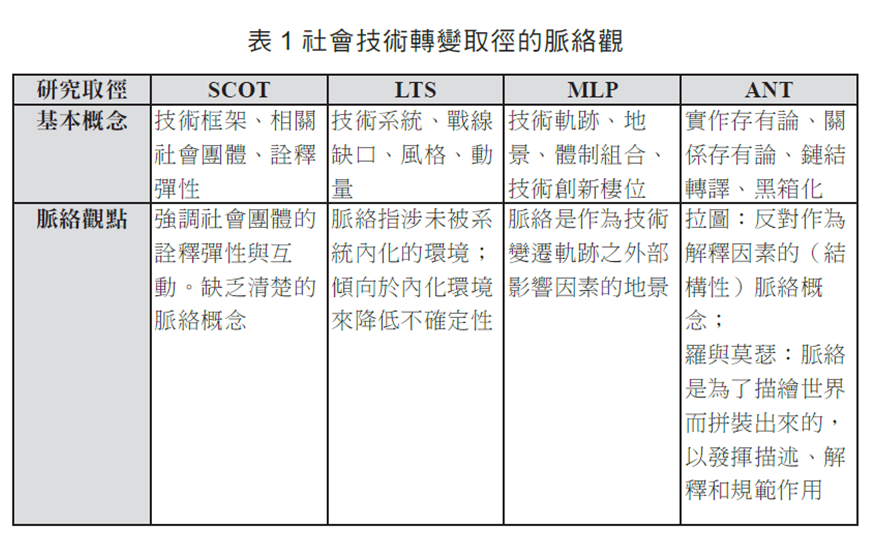

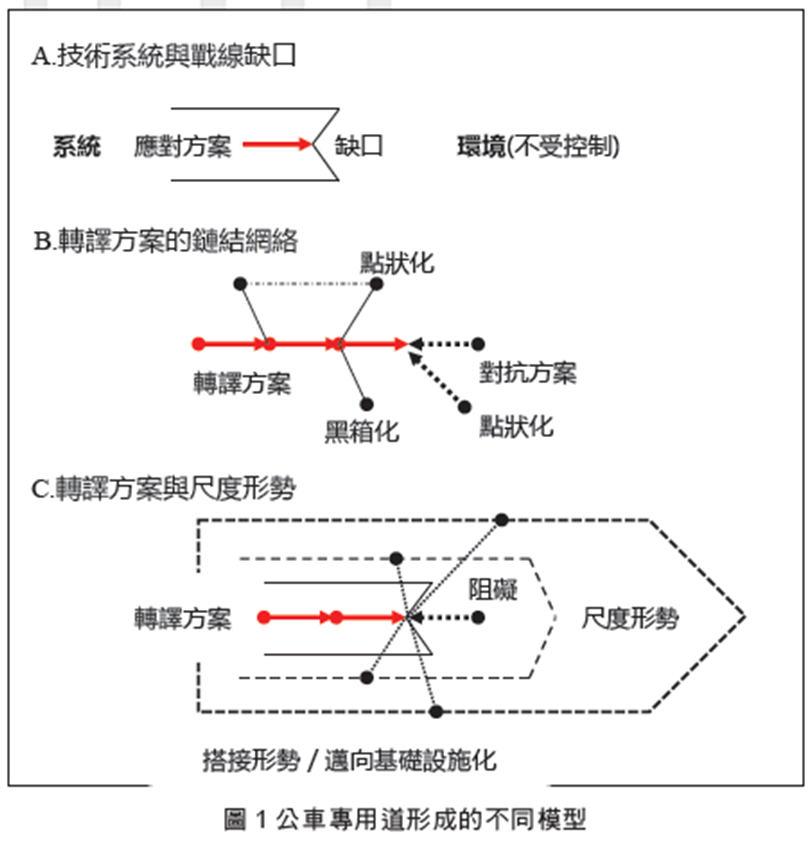

本文認為探討社會技術變遷的主要觀點,包括「技術的社會建構」、「大型技術系統」、「多層次視角」,以及「行動者網絡理論」等各有所長,但是它們對於社會技術變遷的脈絡和時機討論不足。相對的,作者提出拼裝紋理、差速轉譯機制、尺度化形勢等概念,以及時機觀點,藉以理解社會技術變遷,並超脫脈絡決定論和實作決定論的兩難。作者將社會技術複合體視為由差速轉譯機制體現的拼裝紋理,而試圖改變紋理的轉譯方案能否奏效,取決於與不同尺度化形勢的搭配。轉譯方案搭接形勢而構成新拼裝紋理的關鍵是物質化,這透露了差速轉譯機制中極慢或穩定元素的作用。作者以公車專用道為例,說明其作為拼裝特殊紋理的轉譯方案,成效取決於能否與特定形勢的時機搭配。1960 年代以降多次倡議的公車專用道難以落實,並非缺乏知識和技術,而是源於時勢與差速轉譯機制的欠缺。公車專用道於1990 年代得以具體推展,關鍵是在交通危機形勢下通過物質部署而確保了路權,進而基礎設施化。然而,新的公車優先號誌轉譯方案,則仍受制於形勢而難以落實。(建城所王志弘教授提供)