現今許多製造生物支架進行組織工程研究的方式,都是使用模板化的方法進行製程。這是一項由下至上的製程技術,其中包含各種優點 :例如可以進行更複雜的分子組裝和更彈性的架構使物理和化學上都能更加接近細胞外基質。當前應用模塊組裝的方法包括直接組裝和/或聚集、載有細胞的水凝膠、細胞片以及2D 或 3D 打印技術。目前仍有許多未知的領域,從細胞聚集、多種細胞的分佈和固定化、細胞類型的共培養、生物分子的分佈和定位、有限和潛在的免疫反應材料、缺乏材料表面修飾來控制細胞物質相互作用等等均未得到解答。若要探討這些問題需要將細胞和周圍的生物分子完全整合到調製材料中。例如,一個關鍵因子是控制模塊內載有細胞的功能和生物分子功能的分佈和位置,這與製造後功能化相比來的重要。另外,在組織工程中,生物支架的建造還需考慮減少溶劑、化學藥劑、高能量的製程並配合細胞活性、功能性的部分。雖然現今有許多製程方式,但是他們各自有各種缺點和面臨的挑戰。因此本文中,我們開發了一種3D的高分子結構,可以很好的控制形貌和大小。

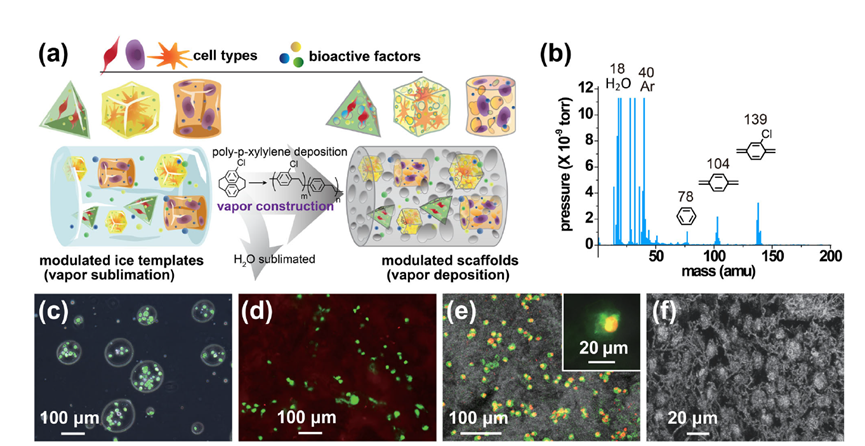

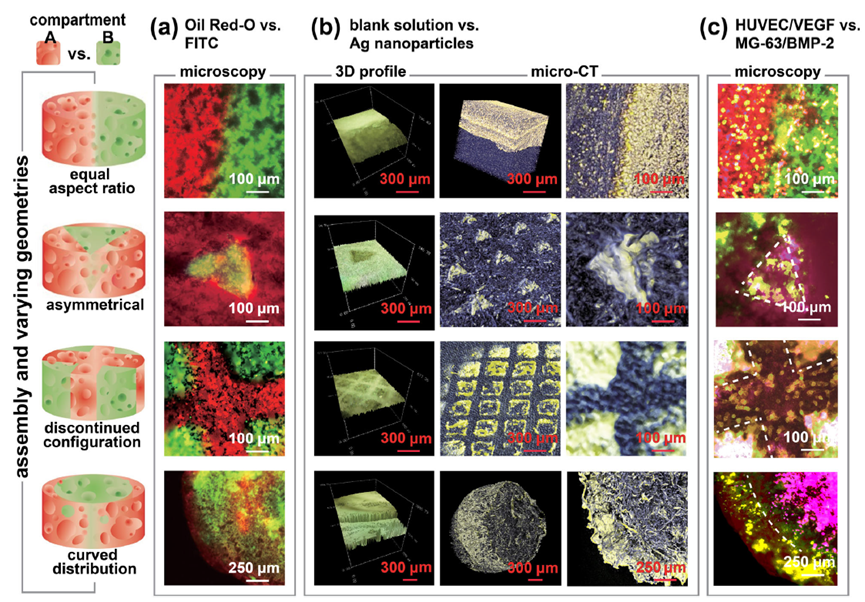

我們利用冰塊昇華和聚對二甲苯沉積的化學氣相製程,可有效的製作出多孔結構的生物支架,其孔徑範圍從 >5 μm 到 100 μm,孔隙率約為 50–80%,楊氏模量從 ~10 kPa 到 10,000 kPa,都是可以被調整並進行控制的。將FGF-2和hASCs混和形成水溶液,並利用液態氮將其立即固化成冰塊再進行時間及階段性步驟的調控,讓多孔性的生物支架成功形成。除此之外也利用LIVE/DEAD staining、fluorescence labeling等等技術鑑定細胞的存活性,如圖一所示,顯示經過化學氣相沉積製程後,其中仍有80%以上的細胞均完好存活於支架中,證明此技術是個可行且有效的新製程。更進一步的調控此技術,可將化學物質或是生物分子進行空間上的排列,達到有結構、層級的組件,讓細胞能在建立的邊界或是隔間中能夠生存及生長,如圖二所示,將氣相沉積後的聚對二甲苯的生物支架能更好的利用在組織工程領域中。(化工系陳賢燁教授提供)

圖一、(a)化學氣相沉積步驟示意圖(b)RGA分析氣體物質質譜

(c)油水乳溶液中hASCs的存活現象(d)化學氣相沉積製程後hASCs的存活現象

(e)螢光標記細胞骨架和細胞核影像(f)細胞於支架中之SEM影像

圖二、化學/生物成分構築成A vs. B區域隔間之顯微鏡和微斷層掃描影像

(a) 油紅O (紅色區域) vs. 螢光異硫氰酸鹽 (綠色區域)

(b) 空白溶液 vs. 銀 (黃色區域) (c) HUVECs/ VEGF vs. MG-63/ BMP-2.