〈內文摘自機械系電子報Vol. 16, No4 特別報導〉

專訪機械系B61級學士系友,現任美國密西根大學講座教授

王光偉教授,1976年臺大機械系學士畢業,於1979年前往美國加州大學柏克萊分校深造取得碩士學位及博士學位,他現在是密西根大學(University of Michigan)的A. Galip Ulsoy傑出大學工程學終身講座教授和Stephen P. Timoshenko機械工程講座教授。王教授曾於2008年至2018年間擔任密西根大學機械工程系主任,並在2019-20年通過執行政府間人事法(Intergovernmental Personnel Act 簡稱IPA)的輪換任命,擔任美國國家科學基金會(National Science Foundation簡稱NSF)工程教育和中心部(Division of Engineering Education and Centers簡稱EEC)主任 (Divison Director) 兩年。王教授在加州大學伯克萊分校獲得博士學位後,曾在通用汽車研究實驗室擔任高級研究工程師,並於1988年在賓州州立大學 (Penn State University, 賓州州大) 開始了他的學術生涯。在賓州州大,他曾擔任William E. Diefenderfer機械工程講座教授,結構動力與控制實驗室主任,垂直升力卓越研究中心的聯合創始人兼副主任,以及聲學與振動中心的組長,之後於2008年轉任密西根大學。

科研成就、作育英才、獲獎無數

王教授的研究興趣在結構動力學的新興領域,尤其是在開創性的自適應結構和材料系統方面。這些系統具有嵌入感知、致動和控制智能、能夠根據需要自主地改變其構造、特性和動力表現。他率先提出了多物理場的方法,創造出新智慧型結構和材料系統,並開啟了跨學科科學的新領域。他的研究實現了許多高性能機械工程的功能與應用、例如振動和噪音緩解、波轉向和引導、結構損傷識別、和振動能量收集。王教授發表了 400 多篇學術論文,並擁有多項專利。他曾受邀做過 170 多場的特邀學術演講,其中包括在各種國際會議上超過 45 場的主題演講 (keynote speech)。他是the American Society of Mechanical Engineers (ASME), the Institute of Physics (IOP), 和 the American Association for the Advancement of Science (AAAS) 的學會會士 (Fellow)。由於在研究和領導方面的顯著成就,王教授榮獲了許多專業學會頒發的獎項,包括多項最高榮譽以及終身成就獎,例如 the Pi Tau Sigma-ASME Charles Russ Richards Award, the ASME J.P. Den Hartog Award, the ASME Rayleigh Lecture Award, the SPIE Smart Structures & Materials Lifetime Achievement Award, 和 the ASME Adaptive Structures & Material Systems Prize。教學評價一直很高的王教授,更因教學和教育的優異表現,獲得PSES傑出教學獎及SAE Ralph Teetor教育獎的榮耀。他作育英才無數,指導過研究的學生包括43名博士生、32名碩士生、和17名博士後研究員。培養出的博士生和博士後研究員在學術界、產業界和政府實驗室,多擔任高階的重要職位。其中包括17位在美國和世界各地的大學擔任教職(如普渡大學、維吉尼亞理工大學、賓州州大、康乃狄克大學、田納西州諾克斯維爾大學、韓國仁荷大學、復旦大學、香港中文大學、國立臺灣大學、國立中興大學等; 臺大機械系蔡孟勳教授、香港中文大學廖維新教授,還有中興大學吳天堯教授都是他引以為傲的學生)、並且不乏多位講座教授和一位大學校長,而在產業界,也多位居如公司的總裁和執行副總裁等領導地位。

臺大與柏克萊精神、引導啟發、奠定基石

在臺大,王教授特別感念許多出色的老師,例如教導材料力學的謝承裕老師、教授機構學的蔣君宏老師、還有金祖年老師的內燃機、黃博治老師的流體機械、朱信老師的系統動力與控制學,以及大一時教授國文,關心學生對人生看法的中文系齊益壽老師,都給予了他深刻的印象。這些老師風格迥異,有的教學很有組織條理,有的則以豁達幽默聞名,有的注重細節,是典型嚴謹的工程師;而有的則強調整體方向,期望能開拓學生更大的視野。雖然有著截然不同的教學特色,但對學生的關懷卻是老師們的共同特點。在十八九歲甚至二十歲正值青春可塑期的年紀,老師們不僅著眼於學生的學業表現,更關注他們心靈層面的同步成長,無論在求學態度或做學問的方法,老師們都給予了極大的鼓勵與影響,讓他深感學到的不僅僅是教科書上的知識,在許多對年輕人的引導啟發上更讓他獲益匪淺。

王教授回憶在臺大求學期間,臺大的環境充滿了激勵與令人振奮的氛圍,提供許多豐富的刺激,啟發和機會。他花了很多時間參與社團活動,例如「火箭社」、「吉他社」、「國術會」、「工代會」,也參與了「社會服務社」農村服務隊等志願活動。參加社團讓他在人際關係、領導能力、利他精神、獨立思考、解決問題能力、和組織能力等方面,學到了很多課堂上難以獲得的寶貴經驗。這些經驗在他人生歷程中是很重要的一部分,也是奠定未來成功的養分與基石。

大學畢業服完兵役後的第一份工作是進入高雄中鋼服務。當時正值十大建設,中鋼蓬勃發展,前景可期,但也讓王教授感覺在校所學雖然有廣度,深度似乎仍有進步空間。他於是決定要出國到加州大學伯克萊分校攻讀碩博士以增加專業深度。王教授被柏克萊彈性而自由,先進且著重基礎研究的校風深深啟發。他喜歡自己主導感興趣的事物,而指導教授C. D. Mote, Jr., 在一旁觀察,讓學生自主探索,找到研究方向的指導風格與他非常契合。這訓練了他學會尋找研究題目並解決問題,更幫助他快速成長成為一個能獨立進行研究的學者。

經驗傳承、服務領導、多元貢獻

取得博士學位後進入美國通用汽車研發中心任職約三年,那股不可遏制地求知慾又在心中翻湧,他懷念起在柏克萊時鑽研學術研究的熱愛與享受,因此,他決定回歸學術界到賓州州大任教,無論教學、科研或行政服務,他對於能夠引領年輕人在學習、研究、人生方向或事業上有所啟發,給予他們正面影響,感到非常滿足且樂在其中。在賓州州大任教廿年之際,他獲得密西根大學敦聘擔任系主任一職。在密西根大學,十年間他聘僱了26位新進教授,雖然提攜新進又要兼顧行政服務領導、及自己的科研與教學使他更為忙碌,但是看到他們步向成功,自己也深感欣慰與有成就感。他提供了輔導系統 (Mentoring System) 的成功經驗,當新進教授進入系所的第一年,由系主任召集安排資深及近期榮升的教授輔導新進教授,了解他們遇到的問題,以及早解決他們的困難。這種機制逐漸擴大成為支持團體 (Support Group),大家互相交流學習,並自發性將經驗集結成冊,形成經驗傳承的良好風氣。

在擔任系主任期間,王教授領導密西根大學機械系完成了戰略計劃 (Strategic Plan), 確認了四個重點方向: Bio and Health Systems, Emerging Manufacturing, Energy and Environment, Future Transportation,導引了系上教授的雇用,大型研究計劃的發展,和教學的改革,以迎接未來的挑戰與機會。新一代的機械工程的科研與教學,已經有別於以往單一的獨立模式,轉向更注重以人為中心的觀點,開展跨領域的合作。透過共享知識和資源,不僅能擴展工程科學的範疇,有助創新研究方向,加速知識的演進,也能對社會產生更深遠的影響。同時,密西根大學機械系在他的規劃之下,完成了新研究系館的建築 (六萬四千平方英尺, 四千六百萬美元) 和舊館的更新 (五千萬美元)。王教授也讓密西根大學機械系在多樣性、公平性和包容性方面帶來大的進展。為確保在各層級招聘人才的多樣性,他採取了新的措施以增加招收教職員工和學生中女性及少數族裔的比例。他任命了兩位女教授擔任機械系副主任,還創該系首例成功的提名兩位女性教授擔任講座教授。同時,他設定各種政策以提高行政透明度,也提升了教職員工和學生之間的溝通效能以改善校園包容氛圍。

在卸任系主任職務後,他前往美國的國家科學基金會(National Science Foundation,簡稱NSF),擔任工程教育和中心(Division of Engineering Education and Centers)部門主管 (Division Director)。而其中的一個計劃是大規模高影響力的工程研究中心(Engineering Research Center,簡稱ERC),此為NSF的旗艦計劃之一。在任期內,他啟動了新一代ERCs(Gen-4 ERCs)。每一個Gen-4 ERC,NSF每年挹注大約600萬美金的經費,為期10年,這投資龐大要求也相對嚴格,不僅需專注於基礎科研,更要推演跨領域新興和融合 (Emerging and Convergent) 的科技,評估其對社會與人類福祉的潛在影響與貢獻。此外,這些中心更肩負起訓練下一代的工程教育,在工程場域裡培養工程師的勞動力發展 (workforce development)。Gen-4 ERC強調科研不僅僅是關注學術的發展,還應該對社會和人類產生實質的貢獻。NSF的宏觀精神給予了王教授很大的刺激與啟發,使他更深刻地理解工程科研的使命與影響力。

精益求精、放眼未來 - 與學弟妹共勉

今昔學生相比,呈現出不同的特質,現代學生實際上具備相當的智慧,善於運用新興科技。因此,面對新生代學生,我們需要採用與以往不同的教育方法與應對策略。在王教授的教學經驗中,他要求學生追求知識要深入,具備嚴謹(rigorous)的學術素養,並且要思考大局(big picture thinking),對整體學科有全面的理解。他經常在課堂上鼓勵學生挑戰自己,讓他們不能僅知道「What and How」,而是要想到「Why」,積極培養學生思考與答辯的能力,並能用簡單明瞭的語言清晰解釋複雜問題。這是學術和職業生涯中必備的重要技能,他也鼓勵學生勇於提問,強調「沒有壞問題」(no question is bad question),因為每個問題都能促使思考,進一步積累進步的實力。在COVID-19 加速改變學習方式的情形下,我們更需引導學生如何善用網路工具,包括人工智慧 (AI),而非被工具所束縛利用。同時,為因應時代迅速變遷帶來的挑戰,教導未來一代如何保持好奇心和主動學習更多新知識,比直接灌輸他們知識更為重要。未來充滿不確定性,我們要啟發學生們能在各種環境中,持續自主學習,吸收知識,以不斷向前邁進。

臺美學生的差異源於不同社會環境和文化背景的教育,一般亞洲學生傾向遵從指導,透過頻繁的考試訓練扎實的數理基礎,歐美國家則注重培養學生獨立思考,解決問題,和挑戰現狀的能力。王教授建議,無論是從事工程還是科學研究,要突破就必須勇於挑戰傳統或現有的思維。如果不敢挑戰現狀,將難以取得突破,只能隨波逐流。他解釋「挑戰」絕非意味著不尊重他人,而是要擁有專業、謙卑有禮貌的挑戰態度,這也是必備的專業訓練。

王教授認為,在過去十幾年中,工程環境在各種因素的影響下迅速發展,例如全球化造成的國際合作和競爭、勞動力發展模式的變化,以及最近COVID-19的影響,我們須以新興與融合的教育和研究來解決社會與人類所面對的重大挑戰。他指出,「機械為工業之母」,近代機械更強調系統和跨領域整合,以創造突破,成為更有效服務人類的整合性科技。他鼓勵學弟妹要加強獨立思考與解決問題的能力,勇於挑戰現況,培養專業而有效的溝通技能,永遠保持年輕的自學心態 ; 尤其要了解與面對自我,在事業上選擇你的真正所愛。機械工程師是夢想的實現者,更需要有顆關懷地球的心,以人本精神為出發點,運用工程科學推動21世紀的文明以創造謀求全人類福祉的貢獻。

臺大工代會主辦1975年工程週展 (從左到右:工代會主席高志任、財務張智青、總幹事王光偉)

臺大畢業生醉月湖划船賽 - 機械工程系與社會系聯合團隊 (王教授 前排左五)

臺大1976年畢業典禮 王教授時任班代表領取校長頒發畢業證書

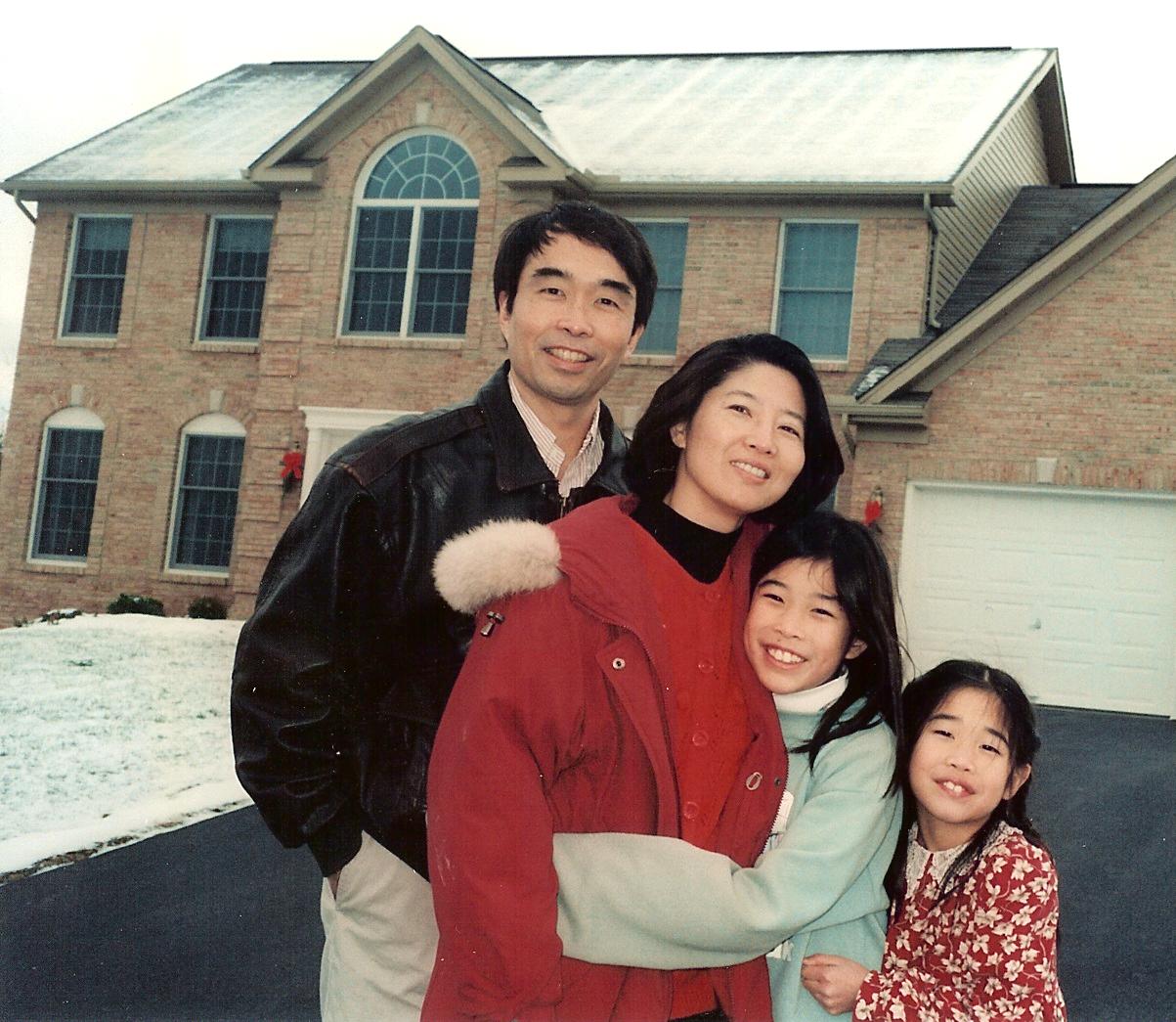

從左到右:王教授、夫人劉其嬋 (臺大B63級中國文學系),和女兒們

王教授、夫人、和女兒們自行車遊巴黎

王教授和夫人Yellowstone National Park

王教授和夫人Rocky Mountain National Park

全家 (王教授、夫人、女兒和女婿們) 攝於臺灣九份茶館

王教授 (前排左六) 賓州州大研究生團隊

王教授 (前排左二) 密西根大學研究生團隊

密西根大學機械工程系主任王教授 (前排左六) 與系上教授團隊

美國國家科學基金會工程教育和中心部主任王教授 (後排左八) 與部內同事團隊

王教授 (前排右二) 返臺大機械工程系與教授們座談

王教授 國際研討會主講人(Keynote Speaker)

王教授 國際研討會主講人(Keynote Speaker)

文◎袁蕙芸 / 圖◎王光偉教授提供