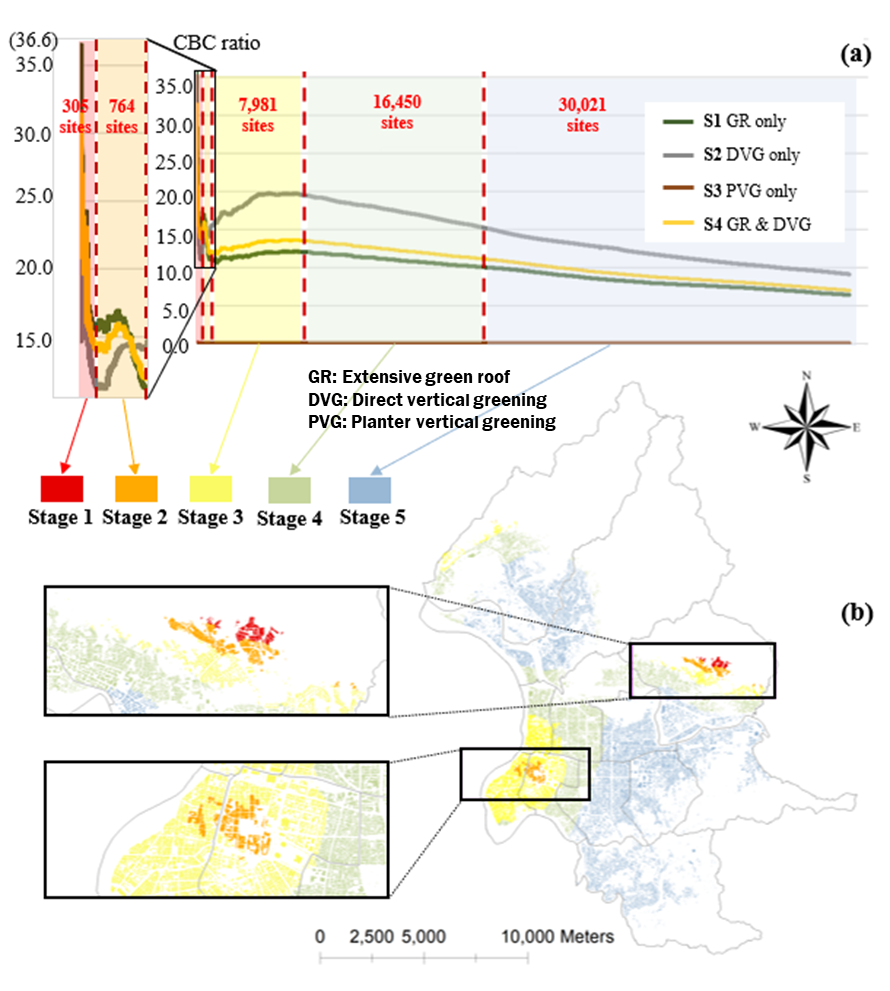

因應都市的空氣污染造成人體健康危害,植被可過濾和去除細懸浮微粒以提供空氣品質調節服務。本研究首先量化臺北市植被提供的 PM2.5 去除能力,於解析避免之死亡和疾病事件變化量時計算健康效益,接著透過薄層綠屋頂、直接式垂直綠化、和單槽模組式垂直綠化等自然基礎解決方案(Nature-based solutions, NBS)設計四種不同綠色基礎設施(Green infrastructure, GI)情境,以健康效益和完整生命週期成本計算益本比,並確認最佳位置。此納入益本比的情境可應用於制定都市 PM2.5 污染緩解政策,以臺北市為例, 2016年臺北市植被年PM2.5去除量為18.31公噸,平均去除率為0.16 g/m2;植被去除量之平均PM2.5濃度改善值為0.0136 μg/m3,可避免臺北市2.67人死亡,並對腦血管疾病、心血管疾病、慢性阻塞性肺病、和哮喘等健康事件上改善較大,產生健康效益為NT$9.43E+08。由於綠色基礎設施難以於短時間內設置完成,故本研究建議採用五階段規劃政策,各情境佈建階段如圖1,根據PM2.5最大去除率作為政府優先規劃次序,並以四個情境的累積益本比(Cumulative benefit-cost, CBC)代表空間分布上的投資潛力,GI可於臺北市東區和西區進行第1和2階段、北區和西區進行階段3和4、中區和南區進行第5階段等依序規劃。(環工所闕蓓德教授提供)

圖1 綠色基礎設施之累積效益成本分析與階段佈建圖。