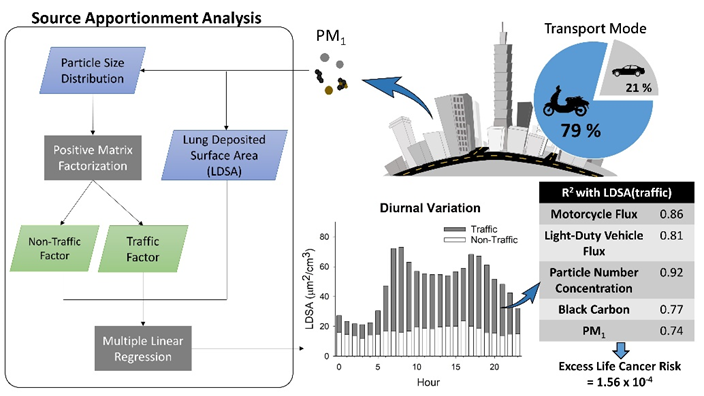

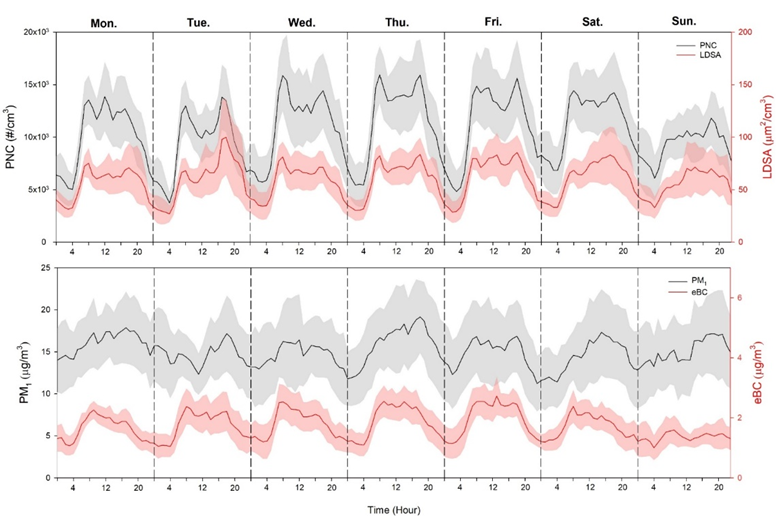

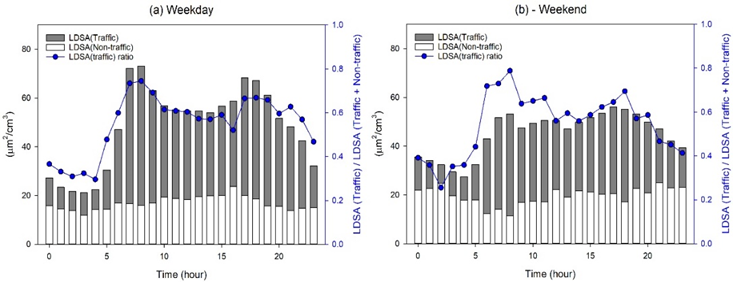

許多流行病學研究證實空氣中之懸浮微粒(Particulate Matter, PM)會對人體造成呼吸道疾病、肺癌等負面健康影響。交通排放為都市地區常見的污染源之一,並且由於都市內複雜的幾何建築構形,容易造成通風不良等問題,因此其對都市內的空氣品質和民眾健康皆產生顯著的影響。近年來,肺部沉積表面積(Lung Deposited Surface Area, LDSA) (其定義為沉積於肺部的微粒總表面積)經常被當作超細懸浮微粒(Ultrafine Particle, UFP)對健康影響的指標。毒理學研究也表示超細懸浮微粒的LDSA濃度與其造成的負面健康影響,呈現良好的相關性。雖然許多研究會將監測站設置於近道路區域,藉此調查交通排放之影響,然而,其量測結果往往會受到其它污染源的干擾,造成量測誤差。為了準確地評估都市地區交通排放源造成的健康影響,本研究於近道路地區進行細懸浮微粒PM1.0的LDSA量測外(如圖一),也同時量測質量濃度、數目濃度(Particle Number Concentration, PNC)、粒徑分布(Particle Size Distribution, PSD)以及黑碳濃度(Black Carbon, BC),並且結合正矩陣因子法(Positive Matrix Factorization)和多元線性迴歸分析(Multi-Linear Regression Analysis)評估LDSA的各來源貢獻,分析流程如圖二。結果顯示,量測數值皆有明顯晝夜變化(如圖三),其中LDSA和PNC在車流較高的時間都測得較高的濃度,其相關性R2可達0.75。在量測期間的摩托車流占比約76%,LDSA總平均濃度為46.8 (±13.4) μm2/cm3 (如圖四),其中平均約有57%的貢獻量是來自於交通排放。而在上下班的車流尖峰時間,摩托車占比會提升至83%,總LDSA濃度也上升至77.6 (±9.9) μm2/cm3 (包含74%的交通源貢獻)。另可利用前述交通源貢獻的LDSA濃度值估算交通源造成的額外終身致癌風險(Excess Lifetime Cancer Risk, ELCR)。(環工所蕭大智教授提供)

圖一 監測站位置與量測系統

圖二 交通源LDSA分析流程

圖三 量測數值周平均變化

圖四 交通源與非交通源LDSA濃度日平均變化