臺灣在地質構造上位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊之交相隱沒帶,有相當高的斷層密度與地震活動。西元1999年9月21日凌晨1點47分,臺灣中部發生地震矩規模7.6的九二一集集地震,導致地表大量破裂和嚴重變形,也造成許多房屋建築、基礎建設的破壞。九二一地震發生後,由台灣中央地質調查局和國家地震工程研究中心迅速地組織的聯合調查,除確認此起地震是由車籠埔逆斷層的錯動所引發,也在清理災害現場和擾亂同震特徵之前,便詳細記錄了受斷層錯動引致地表變形而損壞的工程結構有關的各種案例。上述這些寶貴的現場數據,為研究地表破裂與工程結構之間互制作用的客題提供了機會。

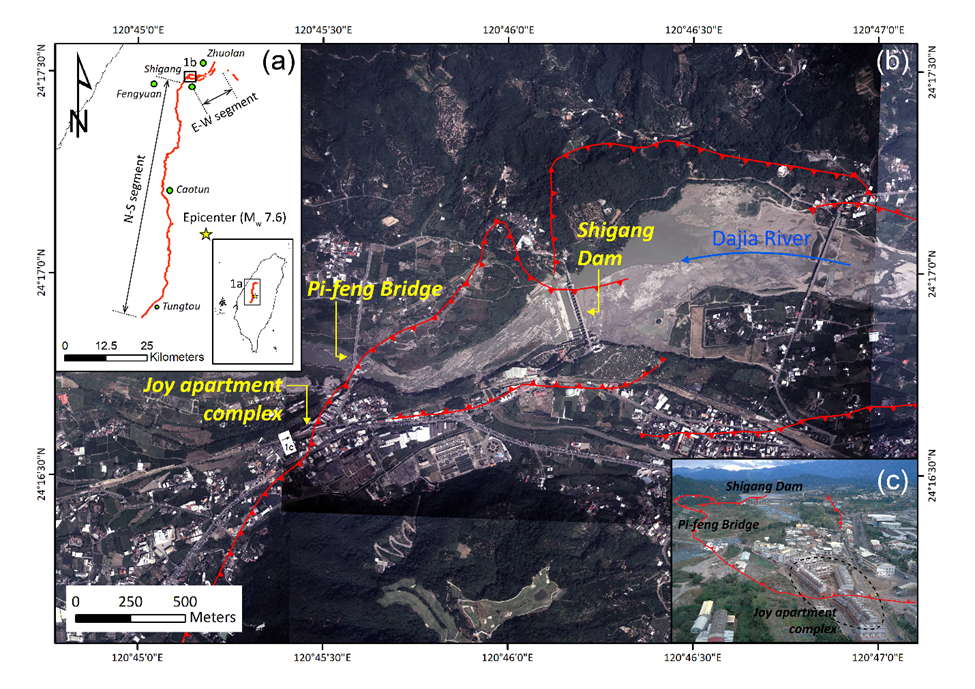

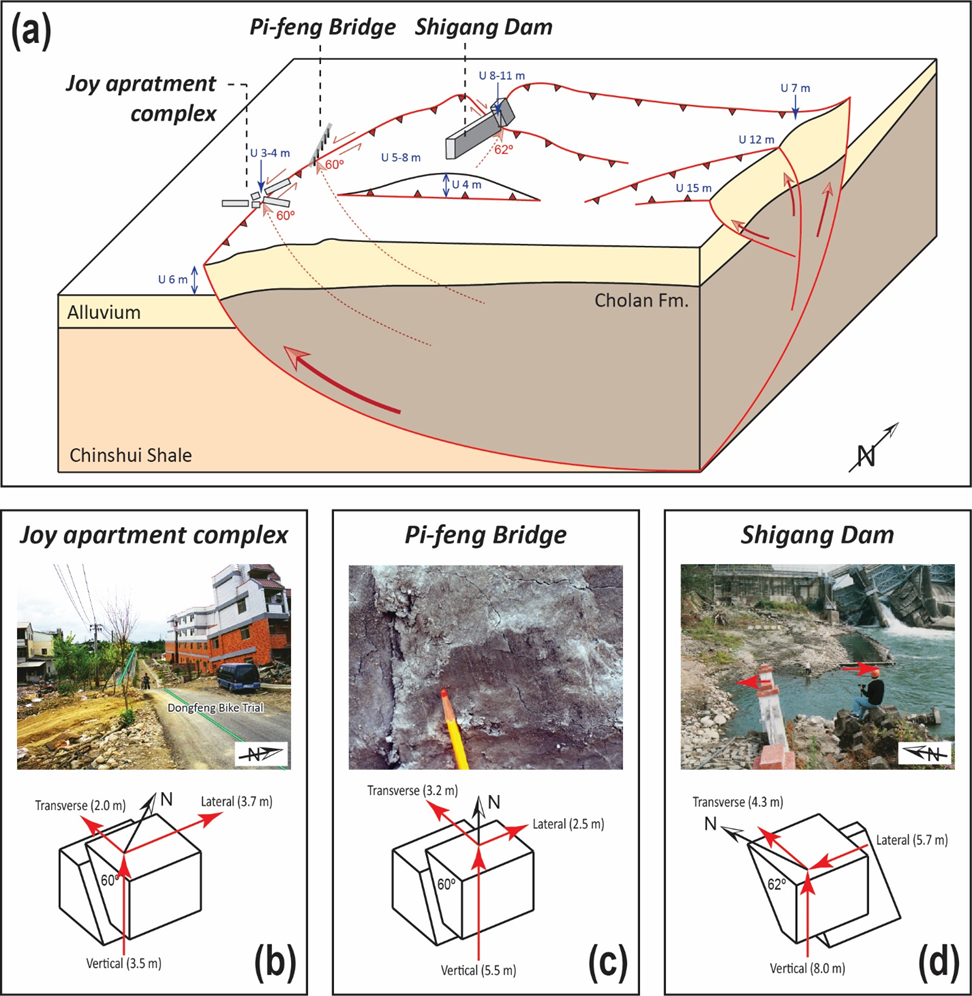

受限於地質與地表變形觀測資料的不足,及對活動斷層災害的經驗、知識缺乏,過去許多人工結構物仍鄰近斷層影響範圍,也未針對潛在的斷層錯動採取調適作為。本研究選擇臺中石岡地區在九二一地震中損壞的三種典型基礎結構做為研究案例,如圖1所示,包括淺基礎結構的高樓建築群(Joy apartment complex)、橋梁基礎結構的埤豐橋(Pi-feng Bridge)以及壩基礎結構的石岡壩(Shigang Dam)。根據現場地表地質調查、震後調查文獻、地下地質鑽探成果,首先建構了石岡地區當地尺度下的地質力學模型(圖2a),也釐清在各案例場址的斷層幾何和斷層錯動量(圖2b),受到複雜的地質環境影響,多數斷層破裂跡均存在除了逆斷層錯動外的橫移分量,稱為斜移斷層(oblique-slip fault),此斷層特徵亦為石岡地區更嚴重的地表變形與結構物損壞情形的關鍵因素。

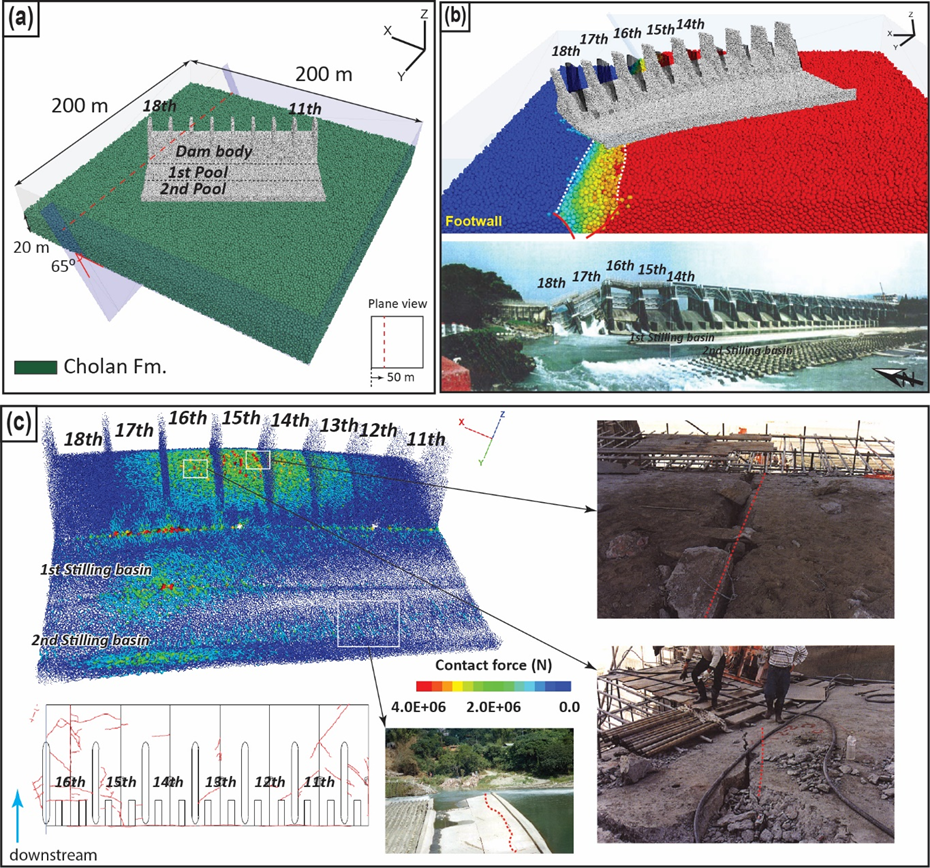

在獲得代表性的地質力學模型後,本研究據以建立三維全尺度的數值分析模型,如圖3a所示為石岡壩案例,基於分離元素法的數值模型具有模擬物體發生分離等大變形的優點,因此可用於探討斷層錯動引致上覆土層的整體變形(圖3b),以及檢測結構物運動位移和導致全面破壞的關鍵構件的能力(圖3c)。透過三起案例的數值分析成果,本研究團隊提出基於場址地質調查、地質力學模式及三維分離元素法模擬的分析方法學,能在可接受的模擬運算時間內(本研究各案例每次情境模擬需時約1天),為地震發生後的災害評估提供有用的信息。另外,當一處活動斷層的特徵經當前進展迅速的地球物理等地質調查方法被釐清,則可以運用本研究所提出之方法學去模擬可能的地表破壞情境、人工結構物損傷之程度等,甚至配合其他數值分析方法(如有限元素法),進一步更仔細地模擬建築結構元件的應力應變行為,在地震斷層破裂-覆蓋層-工程結構互制作用(Fault rupture-overburden layer-engineering structures interaction)之相關災防領域,這是一項很大的突破。(土木系林銘郎教授提供)

圖一、九二一地震災害石岡地區地表破裂跡與三起研究案例位置。

圖二、石岡地區(a)當地尺度下的地質力學模型以及(b)歡喜國社區、(c)埤豐橋、(d)石岡壩三處案例場址的斷層特徵。

圖三、石岡壩受車籠埔斷層錯動引致結構物損壞之情境模擬。(a)三維全尺度分離元素法數值模型;(b)地表與結構物變形之驗證成果;(c)結構物破裂與受力分布之模擬成果。