| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

本校卓越三期研究大樓(鄭江樓)新建工程上樑典禮 |

|

本校卓越三期研究大樓(鄭江樓)新建工程上樑典禮,謹訂於105年9月23日(星期五)上午8時30分,於臺大鄭江樓工地現場舉辦,上樑典禮位置圖如下所示,歡迎蒞臨參加。活動相關問題請聯繫化工系辦公室徐惠伶小姐,連絡電話:33663003或0922134349。

|

|

|

|

【陳芳燦講座2016邀請演講】學術講座 Prof.Allan Hoffman |

|

主辦單位:國立臺灣大學化學工程學系、化學系

捐贈單位:義芳化學工業股份有限公司

聯絡人:化工系吳紀聖主任 (02)23631994,化工系林昭瑩小姐(02)33663002

|

|

Prof. Allan

Hoffman

Professor

Emeritus

Department of

Bioengineering, University of Washington,

Seattle, USA

Academician

US National

Academy of Engineering

更多訊息詳化工系網頁 |

|

第一場演講 |

時間:9月20日(二)10:00

地點:國立臺灣大學化學系松柏講堂

講題:Review

of the many Exciting and Useful Applications

of ‘Smart’ Polymeric Biomaterials |

|

第二場演講 |

時間:9月21日(三)09:00

(in

combination with The 2nd International

Symposium on Biointerface Science and

Engineering)

地點:國立臺灣大學化學系松柏講堂

講題:The Evolution

of Non-fouling Surfaces |

|

|

|

|

第8屆(2016)亞洲微生物生態學會議 |

|

第8屆(2016)亞洲微生物生態學會議,由台灣微生物生態學學會、國立台灣大學、國立陽明大學、國立中央大學、國立屏東科技大學、東海大學、輔仁大學及中央研究院共同舉辦。此研討會邀請來自台灣、美國、日本、韓國、新加坡、香港及大陸等地知名學者與會報告,並設有研究海報展覽。會議內容涵蓋海洋微生物生態、養殖相關微生物生態、極端環境微生物生態、生物宿主相關微生物生態、植物相關微生物生態、真核微生物生態、環境治理相關微生物生態等不同主題。將提供國內外微生物生態學及相關領域研究者的一個學術交流之平台。歡迎各位老師及同學踴躍參加。會議日期訂為2016年9月30日-10月2日,會議地點在國立臺灣大學凝態科學暨物理學館國際會議廳。有興趣的老師及同學可以聯絡環工所于昌平教授報名及會議相關事宜(cpyu@ntu.edu.tw)。具體詳情請參考會議網站http://asme.enve.ntu.edu.tw/。

|

|

|

|

環工所馬鴻文教授與吳先琪教授新書發表 |

|

《土壤地下水污染場址的風險評估與管理:挑戰與機會》一書為「臺灣土水污染防治技術合作平台」第一本著作,由本院環境工程學研究所馬鴻文教授與吳先琪教授擔任主編,與十餘位學者專家共同撰寫,耗時3年完成;並將於105年9月24日(六)

假臺大博理館舉辦新書發表會上、下午各一場,誠摯地邀請各位貴賓蒞臨指導,更多訊息請上環工所網頁。

|

時間 |

地點 |

發表會主題 |

|

上午場

8:30-12:00 |

臺大博理館101會議室(150人) |

簡介平台起源、專書歷程與風險評估專題簡報 |

|

下午場

13:00-17:00 |

臺大博理館114教室(59人) |

完整介紹風險評估的實際使用與注意要點 |

以上資訊如有疑問,請洽臺大環工所李小姐/蕭小姐:02-33664396,blueskyby524@gmail.com。

|

|

|

|

近期專題演講時間表 |

|

日期 |

演講者 |

服務單位 |

題目 |

地點 |

|

9月19日

(14:20) |

張鈞棣 教授 |

臺大機械系 |

Dynamics of Sessile Drops |

工綜203 |

|

9月19日

(14:20) |

童世煌 教授 |

臺大高分子科學與工程研究所 |

磷脂質與膽鹽在有機與水溶液中的自組裝行為與結構 |

應力館國際會議廳 |

|

9月20日

(14:20-16:20) |

徐沺 院長/教授 |

中央大學生醫理工學院 |

Looking beyond the cancer cells: tumor

microenvironment and the systems biology

view of cancer |

基醫302講堂 |

|

9月21日

(14:20) |

Professor

Tsunehisa Kimura |

Kyoto

University |

Magnetic

processing of feeble magnetic materials and

its application to materials science and

X-ray diffraction studies |

工綜館228研討室 |

|

9月26日

(10:10-12:00) |

林凱南 博士/專案經理 |

中德電子材料 |

Introduction of Semiconductor Wafer

Manufacturing |

工綜203 |

|

9月26日

(14:20) |

蔡協澄 教授 |

臺大機械系 |

Numerical Investigation of a Vertical-Axis

Wind Turbine Using the Immersed Boundary

Method |

工綜203 |

|

9月26日

(14:20) |

侯嘉洪 教授 |

臺大環境工程研究所 |

低耗能電容去離子技術的研究與應用 |

應力館國際會議廳 |

|

9月27日

(09:00-12:00) |

彭明營教授 |

華南理工大學光通信材料研究所 |

近紅外光發光铋掺染材料研究 |

化工館 223 |

|

雷炳富教授 |

華南農業大學材料與能源學院 |

無機發光材料在農用轉光薄膜以及LED植物照明領域的探索及應用 |

|

9月27日

(14:20-16:20) |

羅嬌芳 院長/董事長 |

新北仁康醫院/歐普隆醫藥生技有限公司 |

幹細胞的臨床應用 |

基醫302講堂 |

|

9月30日

(13:20-16:20) |

葉樹開 助理教授 |

國立台灣科技大學材料系 |

低密度PMMA高分子奈米發泡材料 |

共同311教室 |

|

9月30日

(15:30-17:00) |

鍾博文 博士 |

中央研究院化學研究所 |

另行公布 |

博雅館201教室 |

|

10月3日

(10:10-12:00) |

Rudder Wu |

NIMS Japan |

Materials for thermal insulation and thermal

management |

工綜203 |

|

10月3日

(14:20) |

陳志軒 教授 |

臺大機械系 |

另行公布 |

工綜203 |

|

10月3日

(14:20) |

吳明勳

副教授 |

成功大學機械工程學系 |

微化學推進技術:脈衝爆震與奈米高能材料 |

應力館國際會議廳 |

|

10月4日

(14:20-16:20) |

曾厚 教授 |

臺北醫學大學醫學系生物化學暨細胞分子生物學科 |

另行公布 |

基醫302講堂 |

|

10月7日

(13:20-16:20) |

王潔 助理教授 |

國立清華大學化學工程系 |

另行公布 |

共同311教室 |

|

10月7日

(15:30-17:00) |

蕭守道 教授 |

Stony Brook University |

另行公布 |

博雅館201教室 |

|

10月14日

(13:20-16:20) |

賴千蕙 助理教授 |

高雄醫學大學醫藥暨應用化學系 |

Functionalized nanocarriers: From design to

its multifunctional bioapplications. |

共同311教室 |

|

10月14日

(15:30-17:00) |

張嘉修 教授 |

成功大學化工系 |

Microalgae-based biorefinery using CO2 as

feedstock |

博雅館201教室 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

工學院近期訪賓 |

|

[

日本岡山理科大學(Okayama

University of Science)與津山工業高等専門學校(Tsuyama

national college of Technology) ]

|

|

|

|

日本岡山理科大學Prof.

Tetsuya Akagi,

Department Chair,

Department of

Intelligent Mechanical

Engineering與津山工業高等專門學校Prof. Feifei Cho

(Zhao)等學者一行八人於105年9月5日來訪工學院,由本院顏院長與工科海洋系江茂雄主任接待。 |

|

|

|

|

|

|

機械系蕭浩明教授研究團隊作品榮獲美國IDA國際設計獎一金一銀 |

|

美國指標性設計大獎─IDA國際設計獎〈International

Design

Awards〉日前揭曉2015-16年度得獎名單,機械系蕭浩明教授團隊之參賽作品Spherical

Stent及Mobile Stroke

Detector,以創新設計概念贏得了國際評審的高度青睞,於眾多作品中脫穎而出,榮獲一金獎及一銀獎。IDA國際設計獎是由全美頂尖設計雜誌及媒體總編輯擔任評審團,特別重視創新能力及視覺設計作為給獎標準,本屆從全球52國一千多件參賽作品中評選出建築類、室內設計類、時尚類、產品設計類、圖像設計類等各領域中優秀作品及傑出人才,給予最高榮耀表彰。

此次金獎作品Spherical

Stent,為蕭浩明教授所指導團隊包括學生王意評、柯俊誼、王彥婷、林倩而、林子源創作,提出一項全球首創的球形支架設計概念,首次嘗試將支架由圓柱形轉化為球形,可應用於腦血管瘤或肝癌之栓塞裝置。當此裝置釋放於腦血管瘤內或肝動脈上游處時,能成功減少進入腦瘤或肝癌之血流量,達到分流及栓塞效果。此項球形支架栓塞裝置,為一項簡易、快速、且有效的療法,能為未來腦瘤或肝癌治療,提供一項全新的選擇。

銀獎作品Mobile Stroke

Detector為蕭浩明教授團隊與臺大醫學院心臟內科高憲立教授團隊合作,成員包括黃慶昌醫師、研究生陳永麒、蘇冠傑、鄭羽涵。團隊提出一項創新非侵入式非接觸式頸動脈狹窄檢測技術,利用影像處理及特徵量化方法,從中歸納出影像與特定疾病關係。這項技術只需使用一般手機或筆電捕捉受測者頸部影像即可,透過網路傳送至雲端伺服器計算,整套影像處理流程可於短短一分鐘內完成。此新技術為全球首次利用手機等行動裝置進行腦中風及心血管疾病檢測,其未來潛在市場及商機不容小覷。此次得獎顯示臺大除了在平日基礎研究上的優異表現外,更能將理論與產學作完美結合,把創意設計發揮至極致。蕭浩明教授之「高階醫療器材實驗室」,致力於發展可運用於人體的各項高階醫療器材,曾於2014年榮獲「德國紅點設計大賽」設計概念獎,此次參加美國IDA國際設計競賽能再獲大獎,更凸顯其創新設計能力備受國內外肯定。

|

|

|

|

工科海洋系邱逢琛教授、蔡進發教授、化工系吳嘉文教授及機械系陽毅平教授研究群囊括2016東元GreenTech國際創意競賽冠亞季軍 |

|

「2016東元GreenTech國際創意競賽」8月23日於國立臺灣科學教育館舉行,本屆主競賽部分共有67支隊伍角逐榮譽,臺灣大學工學院共有三個團隊進入決賽並囊括了前三名的榮耀,顯示臺大在綠色能源方面之研究與努力,獲得評審與大會之肯定。

冠軍得獎作品「擷取波能輔助一般商船推進之船艏振動翼節能系統」為工程科學及海洋工程學系邱逢琛教授、蔡進發教授指導學生黃盛煒、徐玉婷、吳宗霖等之創新設計作品,以鯨豚類的推進方式做為概念發想,運用至商船於海上運行時可擷取波浪能量輔助推進之概念,使商船同時兼俱達成國際海事組織要求的環保指標並降低燃油消耗之效能,經由船模實驗證明最高可節能達18.9%,此項作品於眾多作品中脫穎而出贏得評審青睞,榮獲大會最高榮譽冠軍獎項。

亞軍得獎作品為「開發微藻生能質源物料轉換成生質燃料的高效固相觸媒:藻油轉成生質柴油及藻體轉成5-羥甲基糠醛」,由化學工程學系吳嘉文教授指導學生王正彥、廖祐德、康庭慈、葉俊毅等之作品。作品使用多種不同的官能化奈米孔洞顆粒做為高效可回收的固相催化劑,運用於轉換藻類生質物為生質燃料,團隊使用藻油生產生質柴油的同時,將剩餘的藻體轉換為有用的化合物,例如5-羥甲基糠醛(5-hydroxymethylfurfural),大大的提升對微藻的利用及其價值,因而獲得評審的讚賞。

季軍由機械工程學系陽毅平教授指導學生陳建國、曾奕翔、黃胤瑄等之作品「多動力馬達電動車之創新粒子群最佳化法節能策略」獲得,團隊將一套粒子蜂群最佳化法節能策略用於電動車上,前輪由一顆15-kW徑向磁通永磁馬達驅動,後驅由二顆7-kW軸向磁通永磁輪轂馬達驅動,此純電動車能即時分配各馬達最佳的力矩,使續航力最高可提升約20%。

|

|

|

|

環工所駱尚廉教授研究團隊發表全球第一篇颱風影響供水水質論文刊登《Nature-Scientific

Reports》 |

2015年父親節來襲的超級颱風蘇迪勒與後續的杜鵑颱風,造成大臺北水源原水濁度飆高到39,300度,濁度1萬度以上的延時超過12小時,超出臺北自來水事業處自來水廠可處理的上限,導致大臺北家戶用水黃濁,影響民生用水品質,並衍生民眾搶購市售瓶裝水與花錢清洗水池、水塔及開飲機的窘境,引起各界關注與抱怨。除了渾濁度外,颱風是否也帶來其他與健康有關的水質問題呢?環工所駱尚廉教授團隊在《Nature-Scientific

Reports》發表全球第一篇颱風影響供水水質的論文。

|

|

|

|

明基材料股份有限公司第2屆明基材料研究獎學金即日起開放申請 |

明基材料股份有限公司第2屆明基材料研究獎學金即日起開放申請,申請資格為105學年度於本院就讀碩博士二年級(含)以上學生,前一學年學業成績總平均A以上且排名全班前20%且操行成績皆於80分以上,以未領有其他獎助學金者為優先,即日起至9月19日截止,更多訊息及申請文件下載請上工學院網頁。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

2 |

土木系黃琇蔓同學(徐百輝教授指導)榮獲測量及空間資訊研討會最佳學生論文獎。 |

|

3 |

土木系邱庭萱同學(趙鍵哲教授指導)榮獲測量及空間資訊研討會最佳學生論文獎。 |

|

4 |

|

|

5 |

醫工所楊台鴻教授之研究成果「幾丁聚醣-生物可分解高分子混摻組合物及其用途」獲得中華民國發明專利證書。 |

|

|

|

|

|

|

|

雙光子激發顯微術(TPM) |

|

雙光子激發顯微術(Two-Photon

Excitation Microscope, TPM)利用非線性光學激發的原理,可以使用近紅外光源激發原本需要可見光或紫外光源的螢光物質,並且將將螢光激發現象限制在焦點。基於此一原理,雙光子激發顯微術具有幾點特點:一、減低光破壞的現象。二、可以深入組織內數百微米並取得高解析度的切片影像。三、可以輕易將螢光信號與激發光分離。雙光子激發顯微術可以對活體細胞及組織的結構進行測量,且可以激發常用的螢光物質,因此已經被應用在許多神經學以及胚胎學方面的研究。而其的光學切片能力也可為臨床診斷以及治療方面提供豐富的資訊。另外,也可以用來釋放特定caged

compounds,可以應用於細胞化學反應的研究。本儀器放置地點舊物館二樓奈米中心206室,負責教授林啟萬教授(E-mail:cwlinx@ntu.edu.tw)。

|

|

|

|

|

|

醫工所雙光子激發顯微術系統 |

|

|

|

|

TPM之架構 |

單光子(藍色箭頭)與雙光子(藍色箭頭)激發之比較 |

|

|

|

|

使用TPM觀看鼠腦皮質星狀細胞 |

使用TPM觀看鼠腦皮質星狀細胞

(放大600倍,約是100um*100um) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(為了促進院內老師對相互研究領域的了解,增加未來合作機會,工學院簡訊每期邀請大約3∼5位相近領域教授提供最近發表論文摘要刊登。如果您有研究成果願意與大家分享,亦隨時竭誠歡迎來稿。)

|

|

土木系近期研究成果摘要: |

|

林保均、蔡克銓、張捷安、蕭御蕓、吳安傑:薄型挫屈束制支撐耐震性能研究Seismic

design and testing of buckling-restrained braces with a thin

profile, Earthquake Engng Struct. Dyn.,

2016;

45:339–358 |

|

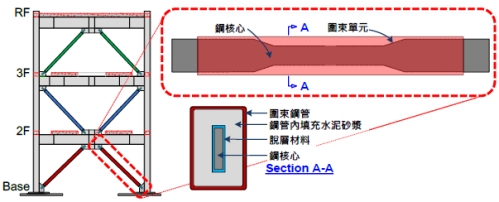

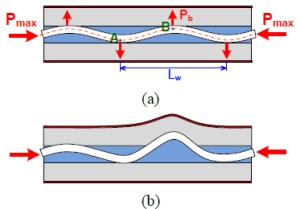

建築耐震性能一直是台灣各界關注的焦點。挫屈束制支撐(buckling-restrained

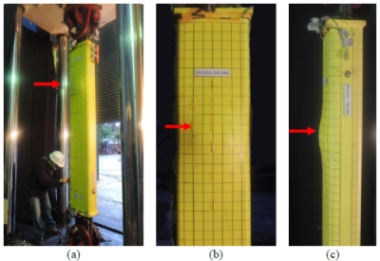

brace, BRB)以優越之耐震性能以及經濟效益優勢,近年來廣被使用於新建建築或老舊建物補強。配置BRB之抗側力系統(圖一),更提供建築師在空間規畫上的靈活性。當地震發生時,建築物側向變形引發BRB鋼核心發展軸力,另藉由包覆於鋼核心外之圍束單元以防止受壓時發生撓曲挫屈,圍束單元可由鋼管內灌入水泥砂漿構成,為避免鋼核心之軸力傳遞至圍束單元中,須於鋼核心與水泥砂漿間採用脫層材料,常以黏性橡膠包覆於鋼核心組成,因此BRB受壓時也能發展出與受拉時相當之強度。當須抵抗之軸力越大時,則需越大斷面尺寸之BRB,而佔據大量的室內空間。為優化BRB斷面尺寸,構架可配置薄型BRB如圖一,鋼核心板面與牆面平行之配置可使得圍束單元寬度降至最低。然而矩形鋼管寬度過窄之圍束單元易導致局部外突破壞。因為可壓縮之脫層材料提供空間,使鋼核心受壓時產生高模態挫屈(圖二a),高模態變形之波峰與波谷需藉由圍束單元之水泥砂漿抵抗側向變形,當鋼核心反覆載重變形下軸力逐漸增加,圍束單元內水泥砂漿可逐漸磨損而使挫屈變形空間增加,進而使波峰與波谷側向變形量與外推力增加,水泥砂漿磨損也因而加劇。如此循環下,能逐漸使水泥砂漿破壞而增加圍束鋼管抵抗鋼核心高模態挫屈之側向力需求,鋼管強度不足時,則發生局部外突破壞(圖二b),而喪失BRB持續承載壓力之能力。透過實驗與有限元素分析可發現,鋼核心高模態挫屈之波峰與波谷對圍束單元產生之側向力(Pb)可利用鋼核心軸力(Pmax)、高模態挫屈波長(Lw)與脫層材料厚度估計。研究結果顯示,當圍束混凝土受損時,可以利用上界極限定理(upper

boundary

theorem)配合鋼管局部向外塑性變形機制以計算側向承載能力。本研究依此提出避免局部外突破壞的設計方法,並透過22組實尺寸薄型BRB構件試驗(圖三)驗證,試體承載軸力最小為420kN,最大為3040kN,於國家地震工程研究中心採反覆載重試驗,核心鋼板最大應變量皆超過0.03。以所提設計方法檢核22組試體,預測會發生局部外突破壞破壞之15組試體中,僅13組試體發現破壞(圖四),證實所提設計方法可確保薄型BRB之性能,未發生破壞之試體皆發展出預期之強度與更好之韌性表現。(蔡克銓教授提供

kctsai@ntu.edu.tw

)

|

|

|

圖一、薄型挫屈束制支撐構架與薄型BRB組成示意圖 |

|

|

|

圖二、(a)鋼核心高模態挫屈與(b)局部外突破壞示意圖 |

|

|

|

圖三、薄型BRB試驗配置 |

|

|

|

圖四、(a)薄型BRB試體局部外突破壞,以及圍束鋼管由(b)長向與(c)短向觀測情況 |

|

|

|

|

卿建業、王俊翔、莊長賢、古志生:CPT-based stratigraphic profiling using the wavelet

transform modulus maxima, Canadian Geotechnical Journal, Vol.52,

No.12 (2015). |

|

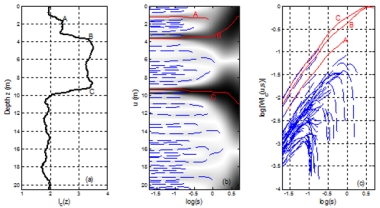

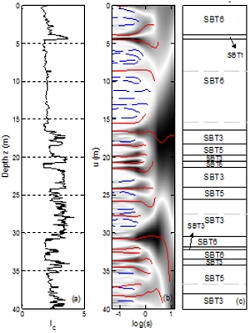

本研究提出根據圓錐貫入試驗(CPT)的土壤分層方法。其概念相當簡單:先根據數據計算土壤行為指標(Ic)隨深度變化,在Ic有顯著變化的深度,即辨識為一土壤層面。本研究的主要貢獻,在於提出用小波轉換模數極大值(wavelet

transform modulus maxima, WTMM)法,進行Ic變換點(change

points)的辨識。小波轉換的多尺度分析的能力,使得WTMM法可以同時辨識厚薄不同的多個地層層面位置,其他分析方法在這方面很難與之匹配。分析結果顯示,WTMM法能有效且精確地判識土層層面位置,即便針對薄土層也具有一定辨識能力。WTMM法使用Ic做為分層依據,符合工程師的直覺,且其運算極其快速,分析一個案例只需要數秒即可完成;不僅如此,相較其它土壤分層方法,WTMM法辨識層面位置的精準度更高。(卿建業教授提供

jyching@ntu.edu.tw

)

|

|

|

圖1 具有空間變異性、多層、薄層等的模擬案例。(a)Ic圖 (b)小波轉換連續頻譜 (c)WTMM脊。 |

|

|

|

圖2 臺灣鹿港鎮案例的WTMM法分析結果。(a)Ic圖

(b)小波轉換的連續頻譜與其WTMM脊 (c)WTMM分層結果。 |

|

|

|

|

邱俊翔、林宏軒、葉芳耀、宋裕祺:Plastic Settlement Evaluation of Embedded Railroads

under Repeated Train Loading

Journal of GeoEngineering, Vol. 11, No. 2

(2016) |

|

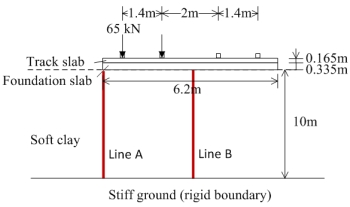

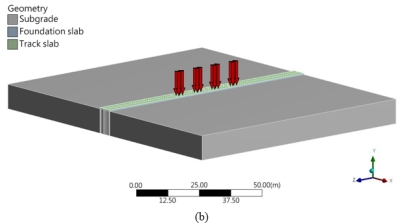

本研究發展一評估嵌埋式軌道受反覆列車載重作用下所引致之塑性沉陷量的分析方法,以供設計嵌埋式軌道基礎之用。目前文獻上有關軌道路基設計方法大部分係針對道碴路床所發展,主要有:Li

and Selig法、International Union of Railways method

(UIC719R)、British Railway Method、UK Network Rail Code

(NR code 039)及West Japan Railway

Company法。歸納這些設計方法可知設計道碴路床厚度的主要考量因素包括列車靜軸重、枕木型式、長度與間距、軌道斷面、行車速度、列車通過總重及路基土壤狀況。在這些設計方法中,以Li

and Selig法最具理論性,並能完整考量上述因素。因此,本研究以Li and

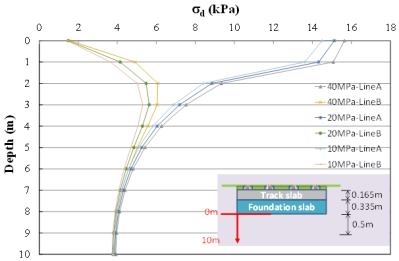

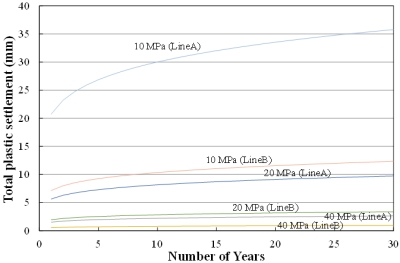

Selig法為基礎,將其應用於嵌埋式軌道路基之塑性沉陷分析上。為驗證所發展之分析方法,本研究以高雄輕軌斷面為例進行參數分析,分析剖面及數值分析模型如圖一所示,探討路基土壤厚度、勁度、塑性應變參數及改良層勁度與厚度對塑性沉陷之影響。在所分析的參數中,相較於路基土壤勁度,路基土壤強度係影響塑性沉陷量大小的主要因素,如圖二及圖三所示,不同路基土壤勁度下,列車軸重所引致之軸差應力分布差異不大,但在塑性沉陷量方面,由於小的路基土壤勁度具較弱的土壤強度,因此小勁度之路基土壤會產生較大的塑性沉陷。此外,在改良層設計參數方面,改良層厚度對塑性沉陷量之影響較改良層勁度來得顯著。(邱俊翔教授提供

jschiou@ntu.edu.tw)

|

|

|

(a) 分析剖面及沉陷分析觀測位置 |

|

|

|

圖一 (a) 分析剖面及沉陷分析觀測位置; (b) 數值分析模型 |

|

|

|

圖二 位置A與B之軸差應力隨深度變化剖面(不同路基土壤勁度) |

|

|

|

圖三 位置A與B之塑性沉陷量歷時圖 (不同路基土壤勁度) |

|

|